老照片背后的拍摄故事——戴其臻

纪实影像 具象时光

——讲述老照片背后的拍摄故事

从即日起,我们将不定期地持续推出云南摄影家戴其臻的纪实影像作品专题。这些作品以“组”为单元,每一个单元表达一个主题。不同主题的集合就是戴其臻的世界。 这些作品有城市变迁,有街头百态,有采风随拍,有人物捕捉,有大自然的美丽瞬间。每一幅照片都有故事,或是在照片背后都隐藏着一个拍摄者的故事…… 这些摄影作品是对时代的记录,对时光的定格,也是对历史的存盘。戴其臻着眼过去,既是为了“温故”,更是为了“知新”。这是戴其臻对世界、对人生的镜头表达。就让我们跟着戴其臻的镜头,走进戴其臻的世界,走进影像负载的记忆深处。

戴其臻 - 中国艺术国际行视觉艺术总监

摄影家,曾供职于新闻媒体,长期的摄影经历练就了一双与众不同的眼睛。

热爱自然,敬畏自然,向往自由。

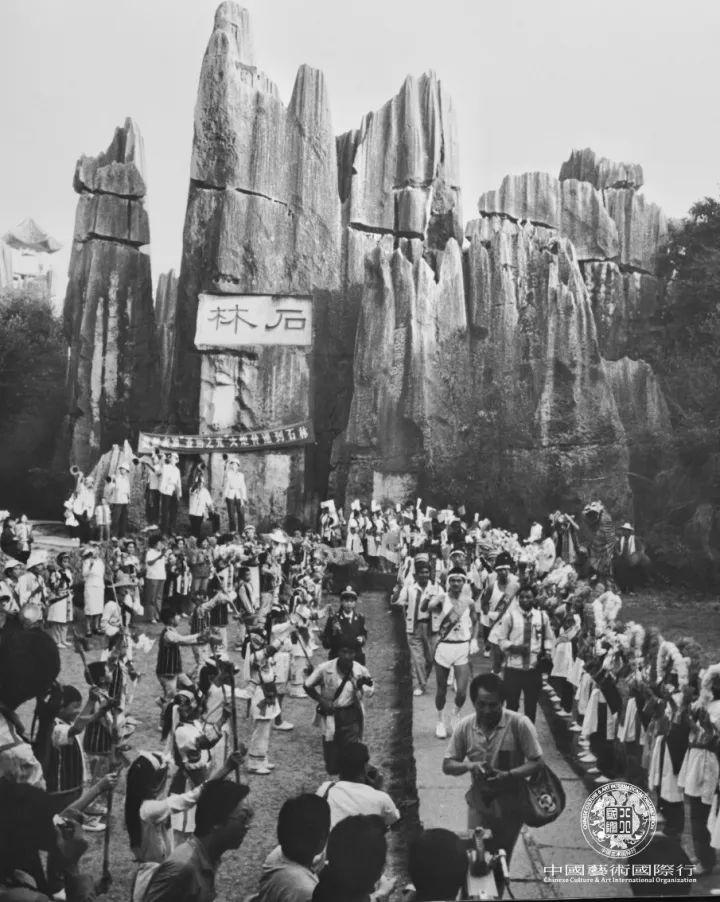

“亚运之光”火炬传递到石林

拍摄者说:

1990年我在昆明日报社任摄影记者。8、9月间,命名为“亚运之光”的北京亚运火炬开始在中国的大江南北传递。一天,我接到报社的采访任务,前往昆明市路南县拍摄圣火在石林风景区传递的盛况。

我备好“武器”——尼康F3(尼康第3代顶级型号35mm胶片单反机)和尼康FM2(尼康经典的全机械35mm胶片单反机),准备好公元黑白胶卷和富士彩色胶卷,口袋里装上几颗大白兔奶糖(以备饥饿时补充热量),乘车直奔“战场”而去……

背景:

第11届亚运会于1990年9月22日-10月7日在中国北京举行。这是中国举办的第一次综合性的国际体育大赛,来自亚奥理事会成员的37个国家和地区的体育代表团的6578人参加了这届亚运会。中国派出636名运动员参加了全部27个项目和2个表演项目的比赛。中国台北时隔12年后,作为中国一个地区的代表队重返亚运大家庭。

吉祥物:

本届亚运会的吉祥物为中国的大熊猫,取名“盼盼”,由来自长春电影制片厂的美术设计师,国家一级美术师刘忠仁以福州熊猫馆的熊猫“巴斯”为原型设计。取名“盼盼”,寓意盼望和平、友谊、盼望迎来优异成绩。

歌曲《亚运之光》:

《亚运之光》有两个版本。一个是杨迎明作词、那日松(即三宝)作曲的版本,另一个是叶焕奇作词、王文光作曲的版本。1989年北京亚运会大型演出中,三宝以一首《亚运之光》正式成为流行乐坛的出色代表,此后积极致力作曲、编曲、制作及演奏活动。

圣火传递:

藏族姑娘达娃央宗为北京亚运会取得火种,人们亲切地称她为“火炬之女”。1990年,达娃央宗还只是一名14岁的少女。

当年的火炬传递被称为“亚运之光”,这束亚运之光在喜马拉雅山被采集之后,由江泽民主席分为四把主火炬,分别从中国的最西、最南、最东和最北端开始传递,最终汇聚于北京。其中经历各省的时候,又被分成无数把分火炬,在一个月之内几乎遍历了中国所有县市。最西、最南、最东和最北端的主火炬传递起点分别是拉萨、海口、哈尔滨和乌鲁木齐。

最后由许海峰、高敏、张蓉芳在北京工人体育场同时点燃主火炬。

昆明市路南县的火炬传递:

路南彝族自治县是云南省昆明市下辖的一个远郊县(1998年因境内的石林地质公园而改名为石林彝族自治县),境内的自治民族主体是彝族。路南县(石林县)的彝族通常自称为撒尼人,撒尼人是彝族的一个支系。著名的撒尼人传说“阿诗玛”就出自石林地区。

图1、图2:“亚运之光”火炬在石林风景区内传递,彝族同胞夹道迎接

图3:彝族同胞参加火炬传递

图4、图5:“大三弦”弹起来,“阿细跳乐”(彝语称“嘎斯毕”)跳起来。“撒尼”青年男女跳起欢快的民族舞蹈迎接亚运圣火的到来。

图6:运动员举起了燃烧着的火炬,这是县里的干部、彝族同胞们期盼已久的时刻。

图7:亚运圣火在石林传递时,这里成了欢乐的海洋,成了节日的盛典。人们载歌载舞喜迎圣火到来。石头上的人,抢个好位置把欢乐的场景尽收眼底;地上的篝火堆已经准备好,就待入夜点燃,与亚运火炬同辉。